Was steckt dahinter und was bedeutet das Startchancen-Programm für MINT-Akteur:innen in NRW?

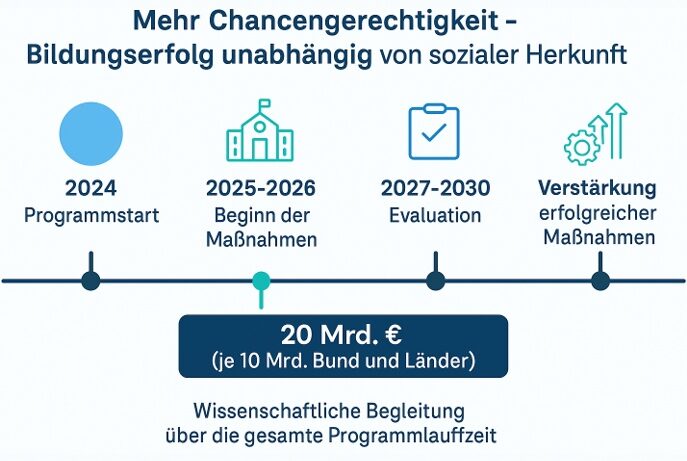

Das Startchancen-Programm (SCP) in Nordrhein‑Westfalen ist eine gemeinsame Bildungsinitiative von Bund und Land mit dem Ziel, fokussiert Schulen in sozial herausfordernden Lagen zu fördern und Chancengerechtigkeit zu stärken. Nordrhein‑Westfalen investiert dafür über zehn Jahre insgesamt rund 4,6 Milliarden Euro – die Hälfte über Bundesmittel, die andere Hälfte durch das Land NRW.

Das Startchancen-Programm wirkt vor allem durch seinen strukturellen Aufbau. Es ist auf zehn Jahre ausgelegt, aktuell (Stand September 2025) nehmen über 900 Schulen in NRW am Programm teil. Der Fokus liegt auf der Förderung von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, ebenso wie sozial‑emotionaler Entwicklung und einer nachhaltig ausgerichteten Schulentwicklung. Für die zdi-Community liegt in diesem Rahmen eine zentrale Möglichkeit: Durch Kooperationen mit Startchancen-Schulen lassen sich MINT-Angebote im Offenen Ganztag integrieren und stärken. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung ist außerdem die Möglichkeit einer Ausweitung auf Kitas festgehalten. Konkrete Kriterien für die Auswahl der Kitas gibt es allerdings noch nicht.

In diesem Unter der Lupe-Beitrag wird das Startchancen-Programm näher betrachtet und beleuchtet, welche Chancen sich daraus für die zdi-Community ergeben können. Besonders vielversprechend ist dabei die Säule 2, das Chancenbudget.

NRW-Fakten zum SCP auf einen Blick:

- Startjahr: Schuljahr 2024/25 (etwa 400 Schulen), zweite Welle 2025/26 (523 Schulen), insgesamt 923 Schulen

- Mittel Gesamt: rund 230 Mio. Euro / Jahr (2,3 Mrd. Euro auf 10 Jahre) jeweils von Bund und Land

- Auswahlkriterien allgemeinbildende Schulen: ab Sozialindexstufe 6 für Grundschulen, ab Sozialindexstufe 7 für weiterführende Schulen; außerdem berufsbildende Schulen und Förderschulen

- 3 Programmsäulen:

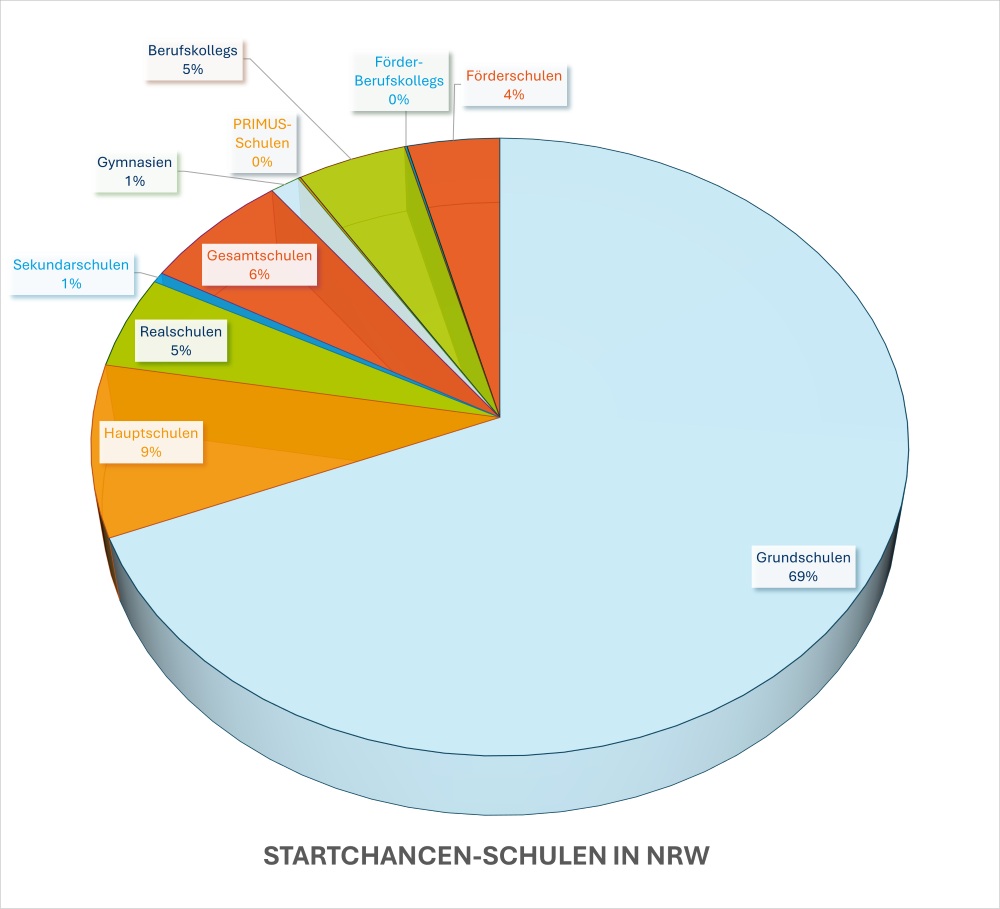

(1) Investitionsbudget, (2) Chancenbudget, (3) Personalbudget - Zielgruppenanteil: ca. 60 % Grund‑/Förderschulen, 40 % weiterführende Schulen/Berufskollegs

Hier gib es einen Einseiter mit den wichtigsten Fakten und Tipps zum SCP:

Was macht eine Startchancen-Schule in NRW aus?

Die Kriterien der Auswahl einer Schule als Startchancen-Schule unterscheiden sich je nach Schulform, wobei ein besonderer Fokus auf den Grundschulen liegt. Sie machen über 60 Prozent der Startchancen-Schulen aus:

Die Auswahl der Schulen erfolgte durch das Ministerium für Schule und Bildung NRW. Hier findet Ihr eine Liste mit allen 923 Startchancen-Schulen in NRW (Stand 21.05.2025): Zur Liste.

Kriterien für die Schulauswahl in NRW

Für die Auswahl der Schulen kamen verschiedene Kriterien zum Tragen, allen voran der schulscharfe Schulsozialindex, der für die allgemeinbildenden Schulen als Kriterium angesetzt wurde. Der Index teilt die Schulen in neun Sozialindex-Stufen ein: von 1 für niedrigste Belastung bis 9 für höchste Belastung. Für die Teilnahme am Startchancen-Programm wurden Grundschulen mit Sozialindex-Stufen 6 bis 9 und weiterführende Schulen mit Stufen 7 bis 9 ausgewählt.

Bei den Berufskollegs wurden ausschließlich solche berücksichtigt, die Bildungsgänge mit vollzeitschulischer Ausbildungsvorbereitung anbieten.

Für Förderschulen galten gezielt die Förderschwerpunkte “Lernen” sowie “emotionale und soziale Entwicklung” (bei Verbundschulen auch “Sprache”) als Auswahlkriterien für die Teilnahme am Startchancen-Programm. Hinzu kommt die Integration bestehender Förderprogramme: Alle 42 Schulen aus „Schule macht stark“, 30 „Talentschulen“ aus dem gleichnamigen Schulversuch und 46 der 54 bestehenden Familiengrundschulzentren wurden in das Startchancen-Programm übernommen.

Unter den Auswahlkriterien finden sich viele Überschneidungen zu den Faktoren für Easy-to-ignore-Gruppen. Es liegt also nahe, dass sich im Rahmen von Maßnahmen im Startchancen-Programm auch Easy-to-ignore-Gruppen erreichen lassen.

Die Programmsäulen und ihre Relevanz für zdi.NRW

Die Programmsäulen 1 und 3 zielen in erster Linie auf die Förderung von Infrastruktur und Personal ab:

Im Rahmen der ersten Säule sollen die Startchancen-Schulen mit modernen, klimagerechten und barrierefreien Lernumgebungen ausgestattet werden. Gefördert werden bauliche Maßnahmen und Ausstattung, darunter Neubau, Umbau, Modernisierung sowie die Einrichtung von Lernlabors, Multifunktionsräumen, Werkstätten, Ruheräumen und Bibliotheken, ergänzt durch Außenbereiche, die Begegnung und Bewegung ermöglichen. Abgerufen werden die Fördermittel über den Schulträger als Ergänzung zu bestehenden Mitteln. Entscheidungen und die Umsetzung laufen auch über den Schulträger und die Schulaufsicht. Zwar kann eine moderne Lernumgebung indirekt MINT-Formate (z. B. Schüler:innenlabore) fördern, konkret mitgestalten können zdi-Akteur:innen hier aber kaum oder nur indirekt.

Die dritte Säule stellt zusätzliches Personal bereit (insbesondere z. B. Schulsozialarbeiter:innen oder pädagogische Fachkräfte), um „einen Mehrwert zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler (zu) erhalten” (Zuweisungserlass, Stand 13.06.2024) und die Schulgemeinschaft zu stärken. Die Stellenverteilung liegt allein bei Schulleitung und Schulaufsicht. Auch wenn die im Zuweisungserlass erwähnten „multiprofessionellen Teams” Synergiepotenziale mit zdi-Angeboten eröffnen — konkreten Einfluss auf die Stellenbesetzung oder ihre inhaltliche Ausrichtung gibt es auch hier kaum.

Anders sieht es aus bei der Säule 2 mit dem Namen „Chancenbudget”.

Programmsäule 2: Das „Chancenbudget” bietet viele Anknüpfpunkte

Im Kern des Chancenbudgets steht die Förderung von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und soziale Fähigkeiten – alles entlang eines datengestützten Entwicklungsprozesses. Im Rahmen der zweiten Säule erhält jede Schule ein eigenes Budget in Höhe von etwa 150.000 Euro pro Jahr. Es besteht aus einem festen Sockelbetrag, ergänzt durch einen auf die Schüler:innenanzahl bezogenen Betrag. Das Budget ist zwar abhängig von den Vergaberichtiglinien der Schulverwaltungsämter, aber laut Aussagen von Lehrkräften dennoch recht flexibel einsetzbar: Ein Drittel kann die Schule frei einsetzen für eigene Maßnahmen und Projekte, die auf die Ziele des SCP einzahlen. Die anderen zwei Drittel sollen in für wissenschaftlich fundierte und wirksam nachweisbare Maßnahmen eingesetzt werden.

Diese Flexibilität ermöglicht es den Schulen, eigene pädagogische Schwerpunkte zu setzen und gezielt mit außerschulischen Partner:innen zusammenzuarbeiten, hat aber auch einen Nachteil: Sie erfahren wahrscheinlich erst sehr kurzfristig, wie hoch das tatsächliche Budget für das nächste Schuljahr ausfallen wird.

Gemeinsam passgenaue Angebote entwickeln

Durch Kooperationen mit Startchancen-Schulen lassen sich Angebote je nach Schulform – von Kita über OGS bis zur Berufsorientierung – passgenau integrieren und stärken. Diese Kooperationen können besonders wirksam sein, weil das Chancenbudget eine treibende Hebelwirkung hat: Schulen können diagnostische Tools, adaptive Förderprogramme und Fortbildungen einbinden – und damit die Basis für zdi-Angebote legen. Die zdi-Netzwerkkoordinator:innen können hier als beratende Stelle oder Kooperationsbrücke fungieren. Auch sind Ausgaben für Honorarkräfte, die für die Umsetzung von Maßnahmen notwendig sind, über das Chancenbudget förderfähig.

Im Maßnahmenkatalog Säule II findet Ihr einige Hinweise auf mögliche Maßnahmen. Der Katalog ist nicht “in Stein gemeißelt”: Wenn Ihr ähnliche Maßnahmen im Angebot habt, könnt Ihr diese mit der schulfachlichen Aufsicht abstimmen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, die eigenen Kursangebote kreativ einzubringen. Im Fokus der Förderung stehen zwar Mathematik und Sprache, laut Aussagen von Lehrkräften lassen sich aber größere Beträge auch für andere MINT-Projekte aufwenden.

Fakten zum Chancenbudget (Säule II) auf einen Blick:

Klarer Rahmen: Zwei Drittel des Budgets für wissenschaftlich fundierte und wirksam nachweisbare Maßnahmen. „Wissenschaftlich fundiert“ bedeutet, dass Maßnahmen bereits in Studien oder in der Praxis ihre Wirksamkeit gezeigt haben. Schulen dürfen auch eigene Projekte einbringen, wenn sie die Wirkung gut begründen können.

Flexibler Spielraum: Ein Drittel des Budgets steht den Schulen frei für eigenverantwortliche Projekte

Maßnahmenbereiche: Maßnahmen können auf drei Ebenen angelegt sein, der individuellen, der institutionellen und der systemischen Ebene.

Unterstützung: Zuständige Landesstellen unterstützen bei der Verausgabung und Administration der Mittel; auf einer digitalen Plattform stehen Materialien und Angebote zur Verfügung

Das vollständige Orientierungspapier zum Chancenbudget könnt Ihr hier nachlesen: Zum Orientierungspapier

Gute zdi-Praxis: Das zdi-Netzwerk MINT.BOchum mit Pionierrolle

Die Empfehlung ist klar: zdi-Akteur:innen sollten sich mit den Startchancen-Schulen und weiteren SCP-Akteur:innen ihrer Region vernetzen, um gemeinsame Maßnahmen umsetzen zu können. Wie das gelingen kann, zeigt das zdi-Netzwerk MINT.BOchum, das sich bereits gut im regionalen SCP-Netzwerk positionieren konnte.

Ansprache und Finanzierungen

Schon im Pilotschuljahr 2024/25 des Startchancen-Programms trat das Netzwerk an einige ausgewählte Schulen heran und stellte erste Kontakte her. Auch zu Schulen der zweiten Welle gibt es bereits Kontakte. Hilfreich ist, dass einige der SCP-Schulen bereits länger mit dem zdi-Netzwerk zusammenarbeiten – auch wenn die für das SCP zuständigen Schulleitungen nicht immer davon wissen. Trotzdem hilft eine solche bestehende Verbindung bei der Ansprache. Denn es sei besonders wichtig, nicht als Verkäufer aufzutreten, sagt Raphaela Meißner, Koordinatorin des zdi-Netzwerks: „Mir ist es immer wichtig, Gespräche unverbindlich anzubieten und zu verdeutlichen, dass wir gemeinschaftlich zusammenarbeiten möchten und bereits in der Region sehr gut vernetzt sind.”

Mehr anbieten als einfordern

Ein weiterer Vorteil: Das zdi-Netzwerk ist Teil des von der Stadt Bochum finanziell unterstützten MINT-Bildungsclusters Bochum. So kann das Netzwerk eine Mischfinanzierung der Maßnahmen anbieten und zeigen: Es geht nicht darum, kurzfristig Geld aus dem SCP „abzugreifen”, sondern um eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit, die die Region strukturell stärkt. Dabei sei es sinnvoll, einen Mix aus Schulen der ersten und der zweiten Auswahl-Welle für erste Kontakte zu wählen. Die Schulen der zweiten Welle sind eventuell noch überfordert mit den Modalitäten, haben (deshalb) aber ihr Budget noch nicht verplant. Die Schulen der ersten Welle wissen mittlerweile besser, wie die Prozesse laufen, sodass sie bereits einen festen Finanzplan aufgestellt haben. Hier ist es besonders wichtig, eine längerfristige und nachhaltige Zusammenarbeit zu betonen, um strategisch von den Schulen für die Folgejahre mit bedacht zu werden.

Um Teil des SCP-Netzwerks in der eigenen Region zu werden, ist es wichtig, herauszufinden, wer das SCP dort verantwortet. In Bochum ist dies das Schulverwaltungsamt, mit dem das zdi-Netzwerk MINT.BOchum bereits seit längerer Zeit vertrauensvoll zusammenarbeitet. Durch diesen Kontakt war es nicht nur möglich, an Informationsveranstaltungen zum SCP für Schulleitungen teilzunehmen. Das Netzwerk wurde auch offiziell in einen Angebotskatalog an möglichen Kooperationspartner:innen aufgenommen, der den Schulen in Form einer TaskCard zur Verfügung gestellt wurde. Raphaela Meißner empfiehlt: „Man sollte auf jeden Fall beim Schulverwaltungsamt nachfragen, ob es in der eigenen Region auch solch eine Übersicht gibt und wenn ja, was man tun muss, um in diesen Katalog aufgenommen zu werden. Das erleichtert den Zugang zu den Schulen und zu anderen Akteur:innen im SCP-Netzwerk.”

Vielseitige Maßnahmen für unterschiedliche Bedürfnisse

Anknüpfpunkte für gemeinsame Maßnahmen im Rahmen des Chancenbudgets gibt es laut Raphaela Meißner viele. Sie selbst haben unter anderem die Arbeit mit Easy-to-ignore-Gruppen für sich als Zielfeld definiert, eine Zielgruppe, die an Startchancenschulen häufig vertreten ist. Neben der reinen Wissensvermittlung sind die Angebote des zdi-Netzwerkes grundsätzlich darauf ausgerichtet, Kompetenzen im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern, einem der drei Kompetenzförderschwerpunkte des SCP. Auch das Thema „Sprache” ließe sich sehr gut in diesem Rahmen abdecken. Darüber hinaus sind Schulen über vorkonfektionierte Kursformate, betreut über das zdi-Netzwerk, ebenso interessiert an weiterer Unterstützung im herausfordernden Schulalltag. Neben thematischen Fortbildungen gehe es dabei zum Beispiel um den Lehrermangel – z. B. in DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) oder auch im verpflichtenden Informatikunterricht in der Erprobungsstufe. Zudem gibt es an Schulen meist eine fehlende experimentelle Ausstattung, bei der ein zdi-Netzwerk durch eine temporäre Leihgabe oder auch durch die Mithilfe bei der Formulierung von Förderanträgen unterstützen kann.

Das Bochumer Netzwerk ist hier gut aufgestellt: „Wir haben feste Mitarbeitende, die Angebote durchführen können – das hat natürlich nicht jedes Netzwerk. Wir bieten Fortbildungen für Lehrkräfte an, verleihen Material, zu dem wir auch Fortbildungen geben können und wir sind BNE-zertifiziert (Bildung für Nachhaltige Entwicklung). Wir können also mit vielen verschiedenen Maßnahmen auf die vielfältigen Bedürfnisse der SCP-Schulen eingehen.” Um die Schulen auf die Möglichkeit zur Zusammenarbeit aufmerksam zu machen, wurde extra eine eigene Kategorie auf der Internetseite zum Startchancenprogramm erstellt. „Die Seite ist zugegebenermaßen noch in ständiger Überarbeitung, aber wichtig ist, dass man sofort sieht: Wir setzen uns mit dem Thema auseinander”, sagt Raphaela Meißner.

Kurz und knapp: Praxis-Tipps aus Bochum

- Hilfreiche Kontakte: Schulen direkt ansprechen, das Schulverwaltungsamt (um Teil des SCP-Katalogs zu werden), Familienzentren und Kommunale Integrationszentren (für Schulkontakte)

- Netzwerkfunktion ist das A und O: Den SCP-Schulen die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen; an Infoveranstaltungen teilnehmen, Teil des Netzwerks rund um die SCP-Schulen werden

- Vielseitige Möglichkeiten aufzeigen: Bei der Förderung (falls Zugriff auf unterschiedliche Fördertöpfe möglich) und inhaltlich (MINT trifft Sprache, BNE, sozialer und emotionaler Förderbedarf…)

Habt Ihr noch Fragen zur Arbeit des zdi-Netzwerks MINT.BOchum? Dann meldet Euch gerne direkt bei Raphaela Meißner!

In der MINTspiriert!-Podcast-Folge vom 27.01.2026 erzählen Raphaela Meißner und Volker Neuhoff, Schulleiter einer Startchancen-Schule, welchen Herausforderungen die Startchancen-Schulen begegnen und worauf es bei einer nachhaltigen Zusammenarbeit von Startchancen-Schule und zdi-Netzwerk ankommt. Hört gerne rein!

Das Startchancen-Programm in NRW: Chancen & Grenzen

So vielversprechend die Möglichkeiten des Programms sind, in der Praxis zeigen sich auch einige Einschränkungen. Schulen müssen die Mittelverwendung detailliert dokumentieren, und die Verzahnung mit OGS und Kitas ist bisher kaum strukturell vorgesehen – sie muss vor Ort aktiv entwickelt werden.

Dennoch eröffnet insbesondere das Chancenbudget einen Spielraum für zdi.NRW: Neben Infrastrukturinvestitionen schafft es Raum für gezielte, kreative und beteiligungsorientierte Kooperationen. Hier könnt Ihr direkt ansetzen und MINT-Bildung im Schulalltag verankern.

Chancen & Grenzen – kompakt:

Chancen:

- Flexible Mittelverwendung im Chancenbudget – hier können auch zdi-Angebote gefördert werden.

- Förderung auf Basis erprobter, wirksamer Konzepte („evidenzbasiert“).

- Möglichkeit, Lernfortschritte systematisch zu erfassen (individuelle Diagnostik).

- Einsatz von multiprofessionellen Teams, die Kooperationen mit außerschulischen Partner:innen erleichtern.

- Direkte Anschlussmöglichkeiten für zdi.NRW und weitere frühe Bildungspartner:innen.

Grenzen:

- Hoher Verwaltungsaufwand durch Berichts- und Dokumentationspflichten.

- OGS- und Kita-Kooperationen sind noch wenig erprobt und müssen oft erst vor Ort aufgebaut werden.

- Das Programm wird derzeit evaluiert – viele Abläufe befinden sich noch im Aufbau.

Vernetzt Euch mit einer Startchancen-Schule in Eurer Region! Gerne berichten wir auf dem zdi-Portal über Eure Erfolgsgeschichten und Gute Praxis-Beispiele.

Hinweis: Die hier angegebenen Informationen sind ein Arbeitsstand aus November 2025. Wir aktualisieren diesen Beitrag, falls sich neue Informationen ergeben sollten. Bald findet Ihr hier weitere Gute Praxis-Beispiele zum SCP.

Ihr habt Fragen zum Startchancen-Programm? Meldet Euch gerne!